更新日:2025年3月25日

腸マッサージ(腸もみ)は便秘解消に効果的?やり方や注意点を紹介

監修:内藤 裕二 先生(京都府立医科大学大学院 医学研究科 教授/一般社団法人 日本ガットフレイル会議 理事長/日本潰瘍学会理事長/日本酸化ストレス学会副理事長)

INDEX

腸マッサージ(腸もみ)とは一般的に、お腹に少し圧力をかけるようにマッサージすることをいい、便秘解消や排便回数・便の状態の改善が期待できるといわれています。便秘は「本来排泄されるべき糞便が大腸内に滞っている状態」とされていて、腸マッサージでその状態が解消されれば、腸内環境が整うことで全身への健康にも作用するかもしれません。しかし、腸マッサージがどのようにして便秘解消に作用するのか、どのようにマッサージすれば良いのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。ここでは、腸マッサージの便秘解消に対する作用ややり方、注意点について紹介していきます。

腸マッサージ(腸もみ)と便秘の関係

腸の仕組みと特徴

腸という臓器は大きく、小腸と大腸に分けられます。小腸は全長6~7m、大腸はおよそ1.6mの長さがあり、表面積はテニスコート約1.5面分にも及ぶとされています。小腸や大腸は、胃から送られてきた食べ物を、ぜん動運動(腸の内容物を先へ先へと運ぶための運動)を行いながら、栄養素や水分を吸収して、徐々に便を形作っていきます。

腸の壁(腸壁)は、内側から外側にかけていくつかの層に分かれており、その中の1つである筋肉の層が腸のぜん動運動を担っています。腸壁の筋肉の働きを維持したり、栄養素を吸収したりするために、腸には多くの動脈や静脈がつながっているのはもちろん、免疫に関わるリンパ管や自律神経もたくさんつながっています。このことから、腸は単に栄養素や水分を吸収しているだけでなく、免疫機能や自律神経のバランスを整える役割も担っていることがわかります。その役割を介して、腸は全身の健康、さらにメンタルヘルスにも影響を及ぼしているといわれています。

便秘になる原因

・腸内環境の乱れ

人の腸内には多種多様な細菌が生息しています。これを腸内細菌といい、それらの腸内細菌の集まりのことを「腸内フローラ」と呼んでいます。腸内フローラは人の健康状態に深く関わっていて、健康に良い影響を与える「善玉菌(有用菌)」(※以下、善玉菌)と悪い影響を与える「悪玉菌(有害菌)」(※以下、悪玉菌)、そして善玉菌と悪玉菌のうちどちらか優勢な方と同じ働きをすることがある「日和見(ひよりみ)菌」の3つのタイプによって構成されています。これらの理想的なバランスは「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」であり、このバランスが崩れると健康に悪影響が生じやすくなるといわれていますが、最近の研究では、善玉菌とされていたものの中にも良い働きをする菌とそうでない菌がいたり、悪玉菌や日和見菌だと思われていたものの中にも良い働きをする菌がいたりすることがわかっています。そのため、腸内フローラには多様性が重要といえるでしょう。

腸内フローラの多様性が崩れることによる悪影響の1つに、便秘が挙げられます。そのため便秘対策には、普段から腸内環境を整えておくことが大切です。

・食事や運動などの生活習慣の乱れ

普段の生活習慣も、便秘に大きく関わっています。例えば、食事の栄養バランスが偏っていて食物繊維が足りないと、便の水分量が不足したり、便を形作りにくくなったりして、便秘がちになります。また、運動不足により腸の活動が鈍ってしまうことも、便秘を起こりやすくすると考えられています。

・加齢

加齢により腸を動かすための筋肉が減ってしまったり、ぜん動運動に関わる自律神経の乱れが生じやすくなったりすることで、便が大腸の中に留まりやすくなってしまいます。また、加齢とともに運動量が減少したり、食事量が減ったりすることで、腸内フローラや自律神経のバランスが崩れやすくなることも便秘に関係していると考えられています。

・ストレス

精神的ストレスは腸の活動に深く関係しています。実際に、心配事があるとお腹の具合が悪くなるという経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。反対に、腸の状態がメンタルヘルスに影響を及ぼすこともわかっていて、このような相互の関係は「脳腸相関」と呼ばれ、近年さまざまな研究が行われています。

・何らかの病気や薬の影響

何かしらの病気(例えば、がんなど)のために便の通過が妨げられていたり、腸のぜん動運動を抑制するような副作用のある薬を服用していることも、便秘の原因として挙げられます。

腸マッサージ(腸もみ)の作用

腸のぜん動運動を担っている筋肉は「平滑筋(へいかつきん)」という種類の筋肉です。この平滑筋は自律神経の働きによってコントロールされていて、手足などを動かすための「骨格筋(横紋筋)」と異なり、自分の意思では動かすことができません。

また、腸という内臓の特徴として、肺や心臓、肝臓などと異なり肋骨に囲まれていないため、お腹の皮膚を通して腸に刺激を与えることが可能です。お腹をもんだりさすったりして、外から腸を刺激することで腸のぜん動運動を促すことができるということです。これがいわゆる「腸マッサージ(腸もみ)」の作用です。

ここからは、その腸マッサージの作用について詳しく見ていきます。

・腸のぜん動運動を促進

腸のぜん動運動は自律神経によってコントロールされています。そのため、自律神経のバランスが乱れると、ぜん動運動がスムーズに行われなくなってしまいます。そのような状態になっているときに、体の外から適度に腸を刺激してあげることで、腸の内容物が先へ先へと送られていくようになります。

・腸の血行を促進

腸のぜん動運動には、多くの酸素や栄養が必要です。その酸素や栄養は血流に乗って、腸の筋肉へと送り届けられています。腸マッサージは血液やリンパ液の流れを良くすることで、間接的にぜん動運動を活発にする効果が期待できます。

・全身への好ましい影響

腸マッサージによって生じる腸の血行促進作用は、腸にとって良いだけでなく、全身にも好ましい影響となって現れます。例えば、新陳代謝が高まることでむくみが取れたり、体の冷えが改善したりすることも期待できます。

また、腸は自律神経の活動と密接につながっているため、腸の状態が改善することで、全身の自律神経のバランスが整いやすくなる可能性があり、その影響も全身に好ましい影響を及ぼし得ると考えられています。

腸マッサージ(腸もみ)のやり方

ここからは、腸マッサージの方法を具体的に見ていきましょう。

なお、腸マッサージは適切な強さやタイミングで行うのが良いとされています。強く押したから、頻繁に押したからといってすぐに効果が出るわけではありませんので、注意しましょう。また、妊娠中の方や体に何らかの不調がある方も、腸マッサージは控えた方が良いとされています。そのような注意点についても、ここで解説していきます。

腸マッサージ(腸もみ)の基本

・腸マッサージに使う指と強さ

腸マッサージでは、人差し指から薬指の3本の指を中心に使うと良いでしょう。そのうちのどれか1本に力が集中しないようにしながら、指の腹全体でお腹を押したりさすったりします。

強さは少しお腹が凹むくらいで、心地良い程度に。脇腹をもむ場合は親指と3本の指でつかむようにします。この場合は指を立てないように注意してください。

・ゆっくりと呼吸しながら行う

腸マッサージは、ゆっくりと深く呼吸をしながらもむように心がけましょう。そうすることで、自律神経のバランスを整える作用をより高められます。具体的には、息を吸う時間を1としたら、息を吐く時間を2とすると良いでしょう。

・腸マッサージを行うタイミング

腸マッサージを行うタイミングは、夜の就寝前と、朝の起床後にするのが理想的です。とくに夜、入浴後の、血行が良くなり体が温まっているときに行うと、より効果的といわれています。他にも、入浴中の湯船につかっているときも、重力の影響が抑えられて腹筋が緩んでいるので、マッサージしやすいというメリットがあります。

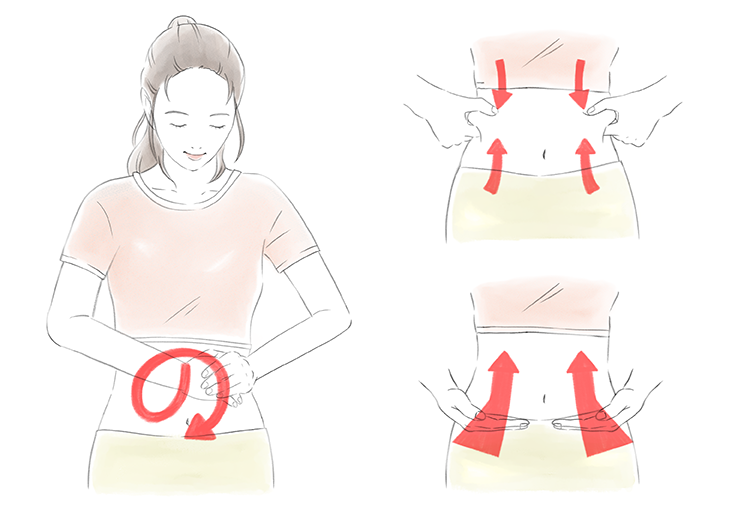

「の」の字の腸マッサージ

腸マッサージにはさまざまなものがありますが、ここでは覚えやすくて簡単な、「の」の字を描くようなマッサージ方法を紹介します。

・「の」の字の腸マッサージのやり方

- 腸の内容物が進む方向に合わせて、「の」の字を描く

- 左右の脇腹を上下にもむようにする

- 下腹部を上に押し上げるようにマッサージする

このような「の」の字の腸マッサージをすることで、腸を直接刺激し、血液やリンパ液の流れを良くすることで、腸だけでなく筋肉などにも効果が期待できるといわれています。

便秘解消が期待できるツボ

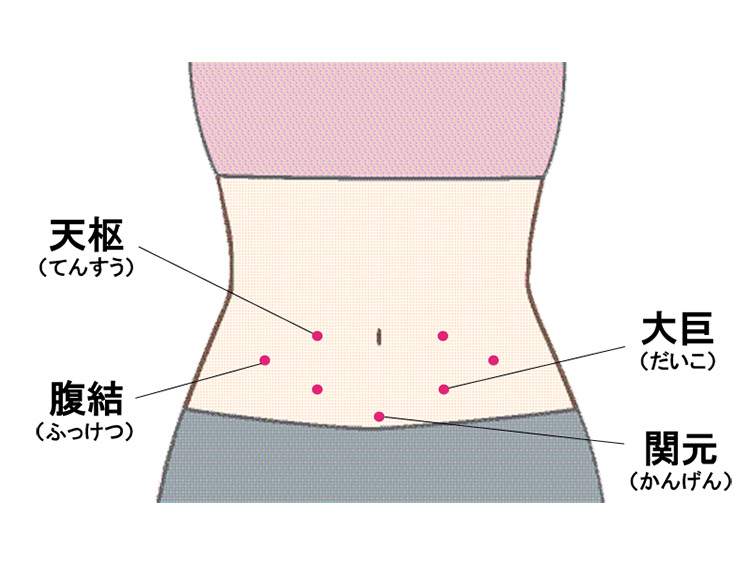

便秘解消が期待できるツボを押すのもおすすめです。お腹にあるツボをいくつか紹介しましょう。

・関元(かんげん)

おへそから指の幅4本分ほど下がったところにあるツボです。さまざまな内臓の働きを調整するのに使われるツボで、胃腸の病気のほかに、お腹の張りやむくみ、体の冷えなどにも有効とされています。

・腹結(ふっけつ)

乳頭から真っすぐ下に引いた線と、おへそから真横に引いた線が交わる点から、指の幅2本分より少し短い程度、下がったところの左右にあるツボです。便の停滞を改善するといわれています。

・天枢(てんすう)

おへそから指の幅3本分ほど左右に離れたところにあるツボです。便秘だけでなく、お腹を壊して下痢をしたときなどにも効果が期待できるといわれています。

・大巨(だいこ)

上述の天枢から指の幅3本分ほど下がったところにあるツボです。生理異常や便秘の特効穴(ある症状に顕著な効果があるツボ)といわれており、その他にも下痢や腎炎、不妊症、坐骨神経痛などにも効果が期待できるとされています。

腸マッサージ(腸もみ)のポイント・注意点

・毎日継続して行う

腸マッサージで大切なことは、少しずつでも良いので、毎日続けることです。一度にまとめて長時間かけたり、力をこめて強くもんだからといって効果が高まるわけではなく、気分が悪くなるようなことも考えられます。頻度としては、1回あたり数分、1日朝晩の2回程度にとどめておいた方が、日々の習慣として定着しやすく、長く続けられるでしょう。

・みぞおちやおへその近くは避け、力加減に注意する

腸マッサージの際に痛みを感じたり、固いところがある場合は、その場所を押すのは控えましょう。とくに、みぞおちやおへそのすぐ近くは痛みを感じることがあるため、強く押さないように注意しましょう。

・腸マッサージ(腸もみ)を控えた方が良い人とは

便秘以外に血便や意図しない体重減少、発熱などの他の症状がある状態では、腸マッサージは控え、医師の診察を受けましょう。また、妊娠中や妊娠している可能性のある人、産後すぐの人、腹部に何らかの病気(大動脈瘤、子宮筋腫など)があったり、腹部手術後、間もない人なども、腸マッサージをしないほうが良いでしょう。その他にも、食後や飲酒後しばらく、あるいは糖尿病治療のためにインスリン注射を腹部にした後なども、控えたほうが良いとされています。

腸マッサージ(腸もみ)と併せて行いたい便秘解消法

適度な運動をする

運動不足は便秘の原因の1つと考えられていて、軽い運動を行うことにより便が大腸を通過する時間が短縮するといわれています。また、運動が腸内の善玉菌を増やすともいわれており、それにより便秘が解消されることも期待できます。毎日の習慣として、ウォーキングなどの適度な運動を続けると良いでしょう。

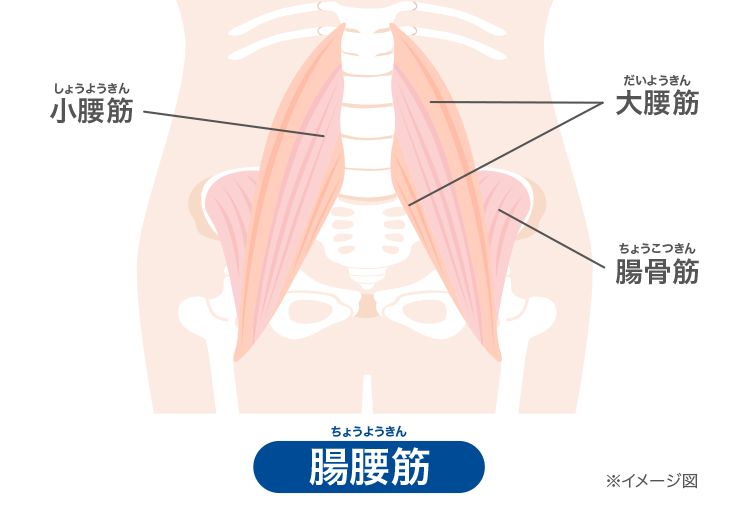

・便秘解消のためには「腸腰筋(ちょうようきん)」の動きを意識しよう

便秘解消のために運動をする際は、便を排泄するためのインナーマッスルである「腸腰筋」を意識するとより効果的です。腸腰筋は、「大腰筋(だいようきん)」、「小腰筋(しょうようきん)」、「腸骨筋(ちょうこつきん)」という3つの筋肉から成り、腹筋とともに間接的に腸のぜん動運動を助け、腸管内の便の通過を促すようにも働きます。ウォーキングなどの軽い運動に加えて、腰をひねる動作のあるストレッチやヨガを取り入れて、腸腰筋の動きを意識してみると良いでしょう。

食事を工夫する

便秘解消のために大切な栄養素といえば、食物繊維です。食物繊維は胃腸で消化・吸収されずに大腸まで届き、腸内に棲んでいる善玉菌のエサとなることで、善玉菌を増やすように働きます。このように働く栄養成分は「プレバイオティクス」と呼ばれていて、プレバイオティクスを含む食品を摂取することで腸内環境の改善が期待できます。

一方、善玉菌そのものを含み、腸内フローラのバランスを整えるように働くヨーグルトなどの発酵食品は「プロバイオティクス」と呼ばれています。このプロバイオティクスと上述のプレバイオティクスを一緒に摂取すると、双方がより効果的に働くといわれています。この方法は「シンバイオティクス」と呼ばれ、腸内環境を改善するとして注目されています。このようにして腸内環境が整うことで、便秘解消も期待できるでしょう。

このように、食生活は腸内環境や便秘のリスクと密接に結びついています。しかし、仕事や家事などの忙しさのため栄養バランスが乱れていたり、過度なダイエットや加齢のために食事の量が減ってしまったりすることで、便秘解消につながる栄養素の摂取量が不足している人が少なくないようです。便秘が長引いている場合は、食事を工夫してみると良いでしょう。

サプリメントや整腸剤を活用する

食事に気を遣う時間がなかなか取れないという場合は、善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌、酪酸菌が含まれるサプリメントや整腸剤を活用するという手もあります。

冒頭で説明した通り、腸のぜん動運動を促すには、腸を動かすためのエネルギーが必要です。実は、そのエネルギーの60~80%の産生に、腸内の酪酸菌が作る酪酸が使われていますので、酪酸菌は積極的に摂取することが好ましいのです。

しかし、酪酸菌を含む食品はごく限られており、普段の食事から摂取することは難しいとされています。そこで、酪酸菌が配合された整腸剤を活用することで、手軽に摂取することができるでしょう。

質の良い睡眠を取る

睡眠不足や睡眠の質の低下によって、自律神経のバランスが崩れやすくなることが示唆されています。腸のぜん動運動は自律神経にコントロールされているため、睡眠習慣の乱れは自律神経のバランスの乱れを介して、腸の働きの乱れにつながり、便秘を起こしやすくすると考えられます。

騒音や照明をできるだけ少なくしたり、快適に感じる室温や湿度に調整したり、寝る前のスマートフォンの使用を避けたりなど、快眠のための一般的な注意事項をチェックして、睡眠の質を改善してみましょう。

便秘が気になったら、腸マッサージ(腸もみ)も試してみては

現在、日本人の約3人に1人が便秘を抱えていて、65歳以上に限るとその割合は実に約3人に2人以上に上るといわれています*1。このように多くの方が悩んでいる便秘に対して、今回取り上げた腸マッサージは、お腹に刺激を与えることで腸のぜん動運動を促し、改善が期待できます。ただし、便秘は運動や食事、睡眠などの生活習慣が主に関わっていることが多いため、腸マッサージだけに頼るのではなく、まずはそれらの習慣を見直してみましょう。便秘解消の一助としては、酪酸菌入りのサプリメントや整腸剤の活用も考えてみてはいかがでしょうか。

- *1 出典:厚生労働省「国民生活基礎調査(2022年)」

- [参考文献]

-

- ・日本消化管学会「便通異常症診療ガイドライン2023」

- ・公益財団法人腸内細菌学会「脳腸相関(brain-gut interaction)」

- ・高野正太:慢性便秘症に対する食事療法,運動療法,理学療法.日本大腸肛門病学会雑誌72(10):621-627,2019

PRODUCT ビオスリー製品情報

おなかの調子を整えるなら

整腸(便通を整える)

整腸(便通を整える)

便秘・軟便・腹部膨満感