更新日:2025年10月30日

糖化菌→乳酸菌→酪酸菌などの「菌のリレー」が腸内環境を改善するのに重要?その仕組みを解説

監修:國澤 純 先生(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 医薬基盤研究所副所長、ヘルス・メディカル微生物研究センター センター長)

INDEX

「菌のリレー」は、腸の健康を考える上では重要な仕組みとして注目されています。腸内細菌に関する研究は近年急速に進歩していて、これまで考えられていなかった事実が次々と明らかにされてきています。体に良いとされてきた食物繊維、あるいは発酵食品などに含まれる菌も、実は単独では働きが十分でないときもあります。腸の健康を導く酪酸などの短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)を作るためには、多様な腸内細菌と菌が生み出す物質を介した共生活動、つまり「菌のリレー」が重要で、その結果としてさまざまな健康効果が期待できるのです。今回は、このような菌のリレーの仕組みや、菌のリレーをサポートするために日頃から意識したい食事の摂り方について詳しく解説していきます。

「菌のリレー」とは?腸の役割を維持するために欠かせない働き

「菌のリレー」について解説する前に、まずは「腸」の役割と、その役割を果たすために重要な「短鎖脂肪酸」について解説します。

腸の役割には「短鎖脂肪酸」が大きく関わっている

・腸には主に3つの役割がある

まず、腸が担う3つの主な役割について解説します。腸は食べた物の消化や吸収、排泄以外にも、体のさまざまな機能に関わっています。

① 食べた物を消化・吸収し、ぜん動運動を行う

腸は、小腸(約6~7m)と大腸(約1.6m)に大別されます。どちらも、ぜん動運動(腸の内容物を先へ先へと運ぶための運動)を行いながら、食べた物の中で必要なものは体に取り入れ、必要でないものは便として排出するように働いています。

小腸では主に栄養素の消化と吸収が行われていて、大腸では水分と一部のミネラルの吸収が行われています。そのため、小腸の働きが乱れると、栄養素の消化・吸収が十分にできず、栄養不良が起こりやすくなります。一方、大腸の働きが乱れると下痢や便秘が起こりやすくなります。なお、腸内細菌は小腸にも存在していますが、より下方(肛門に近い側)の大腸に比較的多く存在しています。

② 免疫機能を学習させる

免疫機能とは、病原体の感染を防いだり、感染してしまった場合の重症化を抑制するための仕組みです。免疫は「自然免疫」と「獲得免疫」という二段構えになっています。自然免疫は生まれながらに備わっている仕組みであるのに対し、獲得免疫は体内に侵入した病原体の特徴を記憶して、その病原体にターゲットを絞って作用する「抗体」を作り出したり、感染してしまった細胞を見つけ出してそれを排除することなどによって、より効果的に体を守る仕組みになっています。獲得免疫は自然免疫と異なり、「学習」することによって能力が高まっていきます。

食べ物や飲み物の成分を吸収する臓器である腸では、体内に取り入れて良いものとまずいものを区別する必要があります。そのため、腸は免疫機能も発達しています。実際、体内の免疫細胞の半分以上は腸にあるといわれています。

そのような特徴のある腸の中でも、免疫機能の要(かなめ)とも言えるのが、小腸にある「パイエル板」という器官です。ここには、免疫細胞が集まっていて、病原体の識別の仕方や戦い方についての「教育」が行われた後、「学習」した免疫細胞が全身に広がっていき、さまざまな場所で病原体と戦うなど、免疫細胞として活躍しています。

なお、免疫機能が過剰に反応してしまうと、それもまた病気を引き起こすことがあります。例えば、アレルギー性の病気や、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの際に知られるようになった「サイトカインストーム(細胞由来の生理活性物質であるサイトカインの過剰産生)」などが該当します。腸には、このような免疫機能の過剰反応を抑える仕組みも備わっています。

③ 異物侵入を防ぐためのバリア機能として働く

②でも触れたように、腸は体内に取り入れてはまずいものの侵入を防ぐという働きも担っています。腸は、体に必要な栄養素は体内に取り入れつつ、不要なものを排除するという相反する役割を同時に果たす必要があります。しかし、腸は一層の細胞が連なった薄いシートに覆われているにすぎません。このような構造によって、腸は必要な栄養素を効率的に吸収できる半面、異物の侵入も容易となってしまうのです。

腸では、このような構造上の弱点を補うため、腸の表面は「杯細胞(さかずきさいぼう)」という細胞から分泌される「ムチン」と呼ばれるネバネバとした粘液層で覆われています。このムチンが異物の容易な侵入を防ぎ、さらにその内側には、②でも解説した免疫細胞が待機しています。

このような体内への異物の侵入を防ぐ仕組みは、腸の「バリア機能」と呼ばれています。何かしらの原因でバリア機能が低下すると、異物が体内に侵入して炎症が引き起こされ、バリア機能がより低下してしまったり、侵入した異物が血流に乗って全身に巡り、健康に悪影響が生じてしまったりすることがあります。

腸のバリア機能が破綻した状態を、研究分野では「腸もれ(リーキーガット)」と呼びます。近年の研究では、アレルギーや肌の老化、疲れ、だるさ、糖尿病のなりやすさにも、リーキーガットが関係していることがわかってきています。

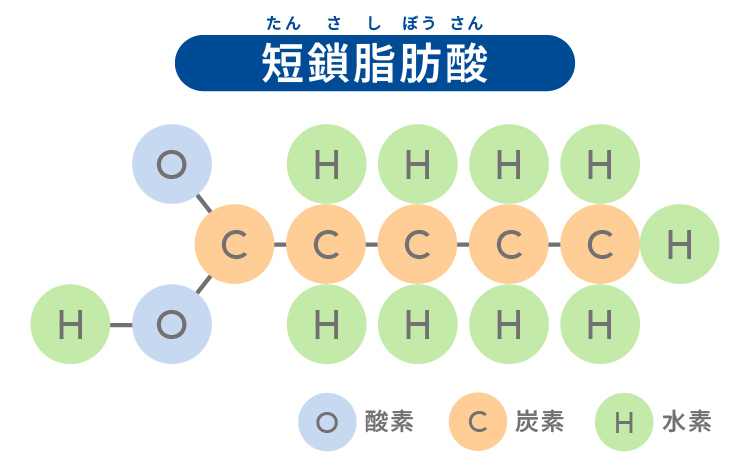

・短鎖脂肪酸とは

さて、菌のリレーを知る上では、短鎖脂肪酸の理解は欠かせません。近年、短鎖脂肪酸は、健康に多くの有益な働きを担っていることがわかってきました。例えば、短鎖脂肪酸があることで腸内が弱酸性になるため、「悪玉菌(有害菌)」(※以下、悪玉菌)が増えにくくなります。他にも、短鎖脂肪酸は大腸のぜん動運動のエネルギー源として使われたり、腸のバリア機能を保ったり、腸の免疫機能を整えたり、大腸の血流を増やしたりといった、さまざまな働きを担っていることがわかってきています。

短鎖脂肪酸について、より詳しく解説していきます。「脂肪酸」とは、文字通り脂肪を構成している酸の一種であり、炭素、水素、酸素という3つの原子が鎖のように連なって構成されています。脂肪酸は、構成に使われる炭素の数や、炭素と炭素のつながり方などによっていくつものタイプに分けられ、炭素が6個以下のものは「短鎖脂肪酸」、8~12個のものは「中鎖脂肪酸」、14個以上のものは「長鎖脂肪酸」と呼ばれています。

短鎖脂肪酸に該当する脂肪酸としては、酢酸、プロピオン酸、酪酸の3つが知られていて、これらは食品にも含まれています。ただし、食品中の短鎖脂肪酸は大半が大腸まで届くことができず、大腸内の短鎖脂肪酸は、腸内細菌の発酵によって作られています。具体的には、食物繊維または難消化性オリゴ糖などの消化されにくい炭水化物を摂取した場合、それが大腸まで届き、大腸内で「善玉菌(有用菌)」(※以下、善玉菌)によって分解される際に、短鎖脂肪酸が生み出されます。

・短鎖脂肪酸の主な働き

短鎖脂肪酸に該当する酢酸、プロピオン酸、酪酸には、それぞれ異なる働きがあります。働きの違いについて、詳しく解説していきます。

| 名称 | 働き |

|---|---|

| 酢酸 | 酢酸は、いわゆる「お酢」の主成分です。ただし、料理に使われるお酢に含まれる酢酸は、胃や小腸で吸収されてしまうため、多くの腸内細菌がいる大腸には届きません。一方で、腸内の酢酸は、人の胃腸で消化できない食物繊維をビフィズス菌などが資化(栄養として利用)することで産生されています。産生された酢酸は、腸内を酸性にして悪玉菌が増えるのを抑えたり、腸管ホルモンを介してエネルギーの消費量を増やしたりします。また、周囲の細菌に利用されることでプロピオン酸や酪酸が作られます。 |

| プロピオン酸 | 乳酸や酢酸などが大腸内にいる周囲の細菌に利用されることで、プロピオン酸が産生されます。プロピオン酸には、食欲を抑制するように働くホルモンの分泌を促す他に、神経保護作用、スポーツのパフォーマンス(持久力)向上作用などがある可能性が研究で報告されています。また、肝臓などでの糖新生(ブドウ糖〈血糖〉を作り出す経路)にもプロピオン酸が利用されます。 |

| 酪酸 | 難消化性のでんぷん(レジスタントスターチ)などが大腸で発酵することによって酪酸菌(酪酸産生菌)が増殖し、その酪酸菌が酪酸を作り出します。酪酸は、腸のエネルギー源となってぜん動運動を助けたり、免疫細胞の働きを調整して感染やアレルギーを抑える作用などがあります。また研究レベルでは、がん細胞の増殖を抑えたり、老化の進行を緩やかにする作用などもあるといわれています。 |

短鎖脂肪酸を生み出す「菌のリレー」の仕組み

さて、「菌のリレー」の解説に入ります。

近年、“腸活”が注目されるようになり、腸内細菌、特に「善玉菌」の摂取を意識する人が増えています。ただし、1つの特定の善玉菌だけ摂りさえすれば短鎖脂肪酸が産み出されるというほど、腸内細菌の仕組みは単純ではありません。食品に含まれている菌、あるいは腸内細菌は、それぞれが単独で働いているのではなく、“分業制”で働いています。それはあたかも、リレー走者がバトンをつないでゴールを目指すようなもので、そのリレーが完結することで健康に良い効果が期待できるのです。そのため、1つの“走者”(菌)が頑張っても、バトンを受け取る次の走者(菌)が少なければ、健康効果は十分に発揮されません。

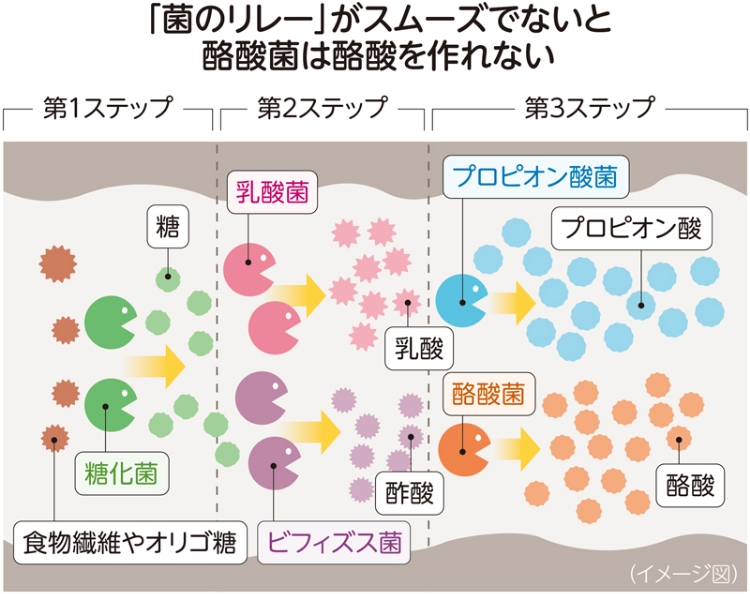

このような菌のリレーを詳しくみると、次の3つのステップに分けることができます。

・第1ステップ

第1ステップの走者(菌)は、「糖化菌」(炭水化物分解菌の総称)や「納豆菌」です。これらが、腸に到達した食物繊維や難消化性のでんぷんを分解して糖を作り出します。

・第2ステップ

次の第2ステップの走者(菌)は、「乳酸菌」や「ビフィズス菌」、「ブラウティア菌」などです。第1ステップで作り出された糖をこれらの細菌が分解して、乳酸や酢酸を作り出します。

ブラウティア菌は日本人の腸内に多く存在している菌の1つで、体重増加の抑制、糖尿病の改善などに働く可能性が注目されています。

・第3ステップ

そして最後の第3ステップの走者(菌)は、「酪酸菌」や「プロピオン酸菌」などです。第2ステップで作り出された乳酸や酢酸をこれらの細菌が利用して、プロピオン酸や酪酸などの短鎖脂肪酸を作り出します。すでに解説した通り、これらの短鎖脂肪酸が健康に対してさまざまな好影響を及ぼします。

「菌のリレー」が体全体の健康維持に関わる

このような菌のリレーによって腸内環境が整えられ、お腹の調子の改善が期待できるようになります。また腸内環境が整うことで、免疫機能が適切に働くようになり、感染症やアレルギーなどの予防につながる他、異物侵入を防ぐバリア機能が強化されたり、肌の健康や全身の代謝が維持・改善されたり、老化予防につながる可能性もあります。

近年、腸は「第二の脳」と呼ばれるほど脳の働きと密接に関連していることが明らかにされていて、メンタルヘルスにおいても腸は重要な臓器と位置づけられるようになりました。そのため、菌のリレーをしっかり繋げることが、心の健康にも良い影響をもたらしてくれるかもしれません。

「菌のリレー」をサポートするための食事の摂り方

腸活の効果を得るには、腸内環境の多様性を高める、つまりさまざまな菌をバランス良く腸内に蓄えておくことが重要です。そのためには、いろいろな食品をバランスよく食べることが欠かせません。食べる物が偏っていると、腸内の菌の種類も偏ってしまいます。

例えば、食物繊維や難消化性オリゴ糖などを摂取しなければ菌のリレーが始まりませんし、特定の腸内細菌だけ多くても、バトンを渡す相手がいなければ、菌のリレーは成立しません。また、食事から摂った乳酸菌やビフィズス菌などは基本的には腸内に定着しないため、継続的に摂取することも大切です。

ここからは、菌のリレーをサポートするための食事の摂り方を解説していきます。

善玉菌を含む食品を摂取する(プロバイオティクス)

菌のリレーをスムーズに進めるためにまず必要なことは、腸内の善玉菌が減らないようにすることです。それには、善玉菌を多く含む食品や善玉菌そのもの、いわゆる「プロバイオティクス」と呼ばれるものを摂取することが好ましいでしょう。

プロバイオティクスに該当する食品として、乳酸菌やビフィズス菌が豊富なヨーグルトや納豆菌が豊富な納豆などの発酵食品が主に挙げられます。ただし先述のように、食品中の善玉菌は基本的には腸内に定着しないため、これらを一度に大量に食べるのではなく、継続的に食べるようにすることが大切です。食事での継続的な摂取が難しい場合は、サプリメントや整腸剤などで善玉菌を摂取する方法もあります。

善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖を摂取する(プレバイオティクス)

続いてのポイントは、腸内の善玉菌を増やすために、その“エサ”となるもの、いわゆる「プレバイオティクス」を摂取することです。食品の中で善玉菌のエサとなるのは、海藻や果物、大麦などに多い水溶性食物繊維や、たまねぎ、ごぼう、バナナ、豆類などに多い難消化性オリゴ糖などです。食品から摂るのが基本ですが、必要に応じてサプリメントで補うこともできます。

食物繊維は、便のカサを増やしたり、便を柔らかくして便秘を予防・改善するという効果がよく知られていますが、それだけではなく、腸内の善玉菌のエサとなることで、便秘改善はもちろん、すでに解説したような健康に良いさまざまな効果につながっています。

なお、葉物などの野菜に含まれる食物繊維は、不溶性食物繊維が多いため、腸内細菌のエサになりにくい傾向があります。そのため、食物繊維を野菜サラダからしか摂っていない場合は、菌のリレーという点での効果は限られてしまうかもしれません。水溶性食物繊維を含む食品(海藻、果物、大麦など)もあわせて摂ることが大切です。

「菌のリレー」をサポートするビタミンB1を摂取する

・「菌のリレー」がスムーズに行われるには、ビタミンB1の摂取も重要

プロバイオティクスやプレバイオティクス、そしてそれらによる短鎖脂肪酸などの代謝物に加えて菌のリレーに欠かせない栄養素が、ビタミンB1です。

ビタミンB1はエネルギー代謝に関わることから、腸のぜん動運動や消化・吸収を支えるという働きがあります。また、菌のリレーの「第3ステップ」として解説した「酪酸菌から酪酸を生み出す」というプロセスにも、ビタミンB1が関わっています。

約1万人の米国人を対象とする研究では、ビタミンB1の摂取量が多い人は便秘リスクが低いというデータが示されています※1。しかし、一般的な健康診断ではビタミンB1などの微量栄養素の摂取状態を数値で確認することはできないため、不足していても気づきにくいという問題があります。

なお、体内のビタミンB1を含むビタミンB群の一部は、食品から取り入れる以外に腸内細菌によって産生されているため、その点からも腸内環境を整えることが大切だと言えます。

- ※1 BMC Gastroenterol. 2024 May 17;24(1):171.

発酵食品などを食事に取り入れて食生活を見直すことに加え、サプリメントや整腸剤を活用する手も

菌のリレーがスムーズに行われるようにするには、さまざまな走者(菌)が偏りなく、腸の中に存在している状態、つまり多様性が高い状態が理想です。腸内細菌は全部で約100兆個、種類は700~1000種類と言われているものの、個人差が大きく、例えばビフィズス菌が5割を占める人もいれば、ほとんどいない人もいるとされています。

腸内細菌の多様性を高めるには、摂取する食品の偏りをなくし、また菌のリレーに重要なビタミンB1を積極的に摂ることが大切です。仕事や家事、育児などで忙しく、毎日食事に気を遣うことが難しい人や、もともと少食な人などは、毎日手軽に続けられる方法の1つとして、サプリメントや多様な菌が配合されている整腸剤などを活用するのも良いかもしれません。

- ※特定の製品やサービスの効用を推奨・宣伝するものではありません

食生活などを見直して「菌のリレー」をサポートし、腸内環境を整えよう!

本記事では、腸内細菌に関する研究で近年注目されている「菌のリレー」について解説してきました。ここ最近では、腸活についてさまざまな方法が挙げられていますが、何か1つの方法がすぐに効果を発揮するわけではありません。腸内環境を整えて体の健康を保つには、食生活や運動、睡眠など、基本的な生活習慣の見直しが欠かせません。その上で「菌のリレー」をスムーズに行うには、糖化菌・乳酸菌・酪酸菌などのさまざまな善玉菌と、その善玉菌のエサとなるものをまんべんなく摂り入れて、なおかつビタミンB1などの微量栄養素も摂ることが大切です。毎日無理なく続けるには、サプリメントや整腸剤なども活用しながら「菌のリレー」を意識した腸活を始めてみてはいかがでしょうか。

- [参考文献]

-

- ・栄養と料理「『菌のリレー』をつなげよう!『腸活』で残暑をのりきる」, 2024-9, 國澤純

- ・日経BP「9000人を調べて分かった腸のすごい世界 強い体と菌をめぐる知的冒険」, 2023-4, 國澤純

- ・公益財団法人腸内細菌学会,用語集

おなかの調子を整えるなら

整腸(便通を整える)

整腸(便通を整える)

便秘・軟便・腹部膨満感